管松林荣获——2025年度中国摄影百花奖

作者: 九州摄影

作者: 九州摄影 发布时间: 2025-03-10

发布时间: 2025-03-10  浏览量: 215

浏览量: 215

摄影以其独特的方式记录着世界的美好与变迁,传递着人类的情感与智慧。它一门充满魅力和挑战的艺术与技术结合的活动,有着不可取代的艺术价值。

为深入挖掘摄影人才,充分展现摄影风采,鼓励和表彰在摄影创作领域取得优异成绩的德艺双馨摄影家;在影像引领创作、凝聚力量、攀登摄影高峰、举荐摄影人才、创作精品力作方面发挥着积极作用专业摄影人;怀着赤诚之心,热爱摄影事业,以自己的独特视角与多样风格,勾勒伟大祖国不断前进的清晰脉络,用影像的力量弘扬主旋律、传递正能量,展现摄影艺术独特魅力的平凡摄影爱好者,树立了行业标杆,为摄影事业繁荣发展作出突出贡献、取得重大成就的摄影人,九州摄影特举办中国摄影“百花奖”评选活动,给广大摄影人提供更多的创作机会,激励创作热情,展示摄影才华,搭建交流平台,充分运用摄影艺术形式,展现更多优秀作品,促进和推动中国摄影事业的发展。

评选活动奖项分为多个类别,包括风光摄影、人像摄影、纪实摄影、创意摄影等,并将邀请中国顶尖摄影大师、专家学者、摄影界名人及行业协会领导组成评审团,以公正、公平、公开的原则,评选出真正优秀的摄影师及摄影作品。

获奖摄影师:管松林

自由摄影人,中国摄影家协会会员、中国摄影师协会会员、国际职业摄影师协会大中华区大画幅摄影专业委员会干事、企业家摄影协会主席团成员、中国民俗摄影协会会员、港深珠澳摄影联盟主席团成员、广东省大画幅摄影家协会理事、世界华人摄影学会会员。

2002年深圳成立商业摄影棚,专注4X5、8X10、1220大画幅胶片拍摄,以及传统银盐暗房工艺。

2016年11月,《守望》系列作品参加连州国际摄影展。

2017年9月,《守望》系列作品参加平遥国际摄影大展。

2017年4月,参加《掀起了你的盖头来——广东大画幅摄影展》。

2017年8月,参加悉尼大学《中国大画幅摄影作品展》,两幅作品被收藏。

2018年6月,深圳雅昌艺术馆第二届深圳国际摄影艺术大展《守望—记忆》主题展。

2018年9月,中国摄影展览馆《守望》摄影作品个展。

2018年12月,国际摄影节大画幅黑白作品展。

2019年1月,《疏影 典藏》2018深圳黑白摄影年展。

2019年4月,深圳色界画廊艺术家手工原作展。

2019年6月,深圳市摄影家协会《深圳黑白影像原作展》。

2021年11月, 2021丽水摄影节画廊展。

2022年9月,《东江湖摄影艺术馆开馆十周年收藏作品回顾展》。

2023年1月,深圳华侨城边际画廊举办《真相与银盐》个人摄影作品展。

2024年11月,中国摄影艺术节《守望记忆》个人作品展。

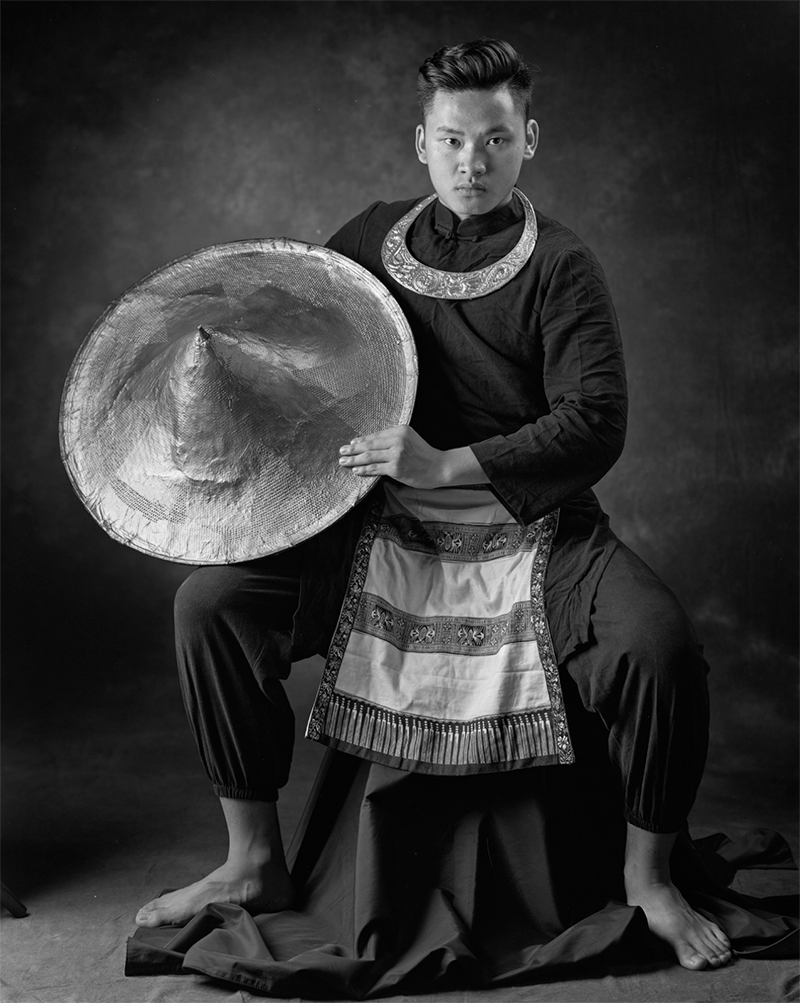

《守望—记忆》管松林

不为摄影而摄影,只为眼睛所见,心之所映。

无意中走进黔东南的云裳之境,映入我心里的是一幕幕千年传承的文化遗产映像,从世界非物质文化遗产侗族大歌到黔东南少数民族浓郁的风情,从侗族男女的爱情故事《行歌坐月》,到人人会弹两曲的牛脚琴,从蜡染工艺到心灵手巧的银匠巧工,从无人不醉“高山流水”到气氛热烈的长龙宴,如同一幕散发着浓情醇香的时空大剧展演在我的面前。

有幸接触黔东南州歌舞团创作的舞剧《守望》,那用饱蘸深情的故事,点燃了我心中的激情,给了我表达的视角和方向。

我决定沉浸在黔东南神秘的山水之间,在探访一个个原生态村寨,和一个个非遗传承人之中,去感受黔东南人千百年来与这片神秘的山水之间迸发出的灿烂的文化光芒,去探秘苗族、侗族以及与其它少数民族与这片神秘山水间相生相融、相互依存的关系。

大画幅、胶片、专业灯光,仪式感、庄严、隆重、银盐工艺……一系列的名词闪现在我的脑海,用最简朴的摄影语言,平实的技巧,为这些民族的文化符号和遗存做最隆重的记录。

镜头前的每一位拍摄对象,世世代代都是山里人,几乎都是生活中原生的村民,他们都有着这样或那样的背景,有的是国家级非物质文化遗产传承人,有的是有着本民族典型的人物特征,从他们的表情和衣着中展现着这样或那样丰富的文化符号。

没有任何人被这样认真、严肃地对待,或者成为一种艺术形式的模特,更没有系统性、大规模地从人类学和肖像角度展现出来,而大画幅影像拍摄从技术上和行为上都以尊重的态度进入,不仅仅是想在文献性维度呈现黔东南民族的文化特质,也希望带给观众纯粹的影像感受,他们几乎都是第一次这样进入角色,但却又是这样的自然和朴实,从一双双平静的眼神中,我看到了山里人特有的那一份安静。

三年多时间、十多次的行程,在崇山峻岭中找寻镜头前定格的对象,一次次失落、一次次惊喜,终于有了这最终的呈现。

用传统的形式和技术,记录传统文化遗存,似乎是那样的贴切、自然和相得益彰。

有趣的是,因黔东南州歌舞团《守望》舞台剧而触发的创作灵感和激情所呈现的系列影像——《守望-记忆》,更有缘与黔东南歌舞团合作,在影像呈现的现场,可以出现这些影像中的人物,以及他们的非遗项目,如:世界文化遗产侗族多声部大歌、琵琶琴、牛腿琴、蜡染和银饰制作等等,这样不仅丰富了展览的形式,让静态的摄影作品更加生动真实,也立体地展示了千年的文化传承。

获奖作品赏析

摄影语言的思想性探索

管松林

最近,看到一篇推文,标题大概是这样的——《拍着拍着,发现摄影不是技术的问题,拍着拍着,发现摄影不是艺术的问题》。这篇文章的大意从他的标题已经十分清晰,作者用简扼的文字已经表达了他的摄影观,细读这篇文章,内心与作者有了许多的共鸣之处。

当今的摄影界普遍性存在一种观念,摄影是瞬间的艺术,是发现美创造美的手段,无论是风光还是人物,追求画面的影调、构图和时空的唯一性,成为图片价值的重要评判标准,摄影的功能从而显得单一和趋同性。

尽管,“美”是一种人类共性的认同结果,尤其是在当今,当摄影已经成为泛艺术和最为广泛并最具有群众基础的生活艺术前提下,这种片面的“美”感,十分容易成为摄影大众普遍追求的终极目标。

但摄影的功能可能不止如此,首先,对美的理解和解构不一而是,美是一个具有极度丰富内涵的定义,鲜花、笑容、幸福、积极、正能量等单一的审美,体现了摄影人对美的认知的限制性,然而,苦难背后的坚强、粗旷暗藏的拙美、悲愤流露的真情、分离时刻的悲伤,无不都是触动心灵的美,当这样的美感被还原和丰富,作品中就少了许多的油腻感,能够直达心灵,触动人类柔软的地方。

视觉的美,是外在可以感知的,却有许多的美,体现出人和事物内在的精神、情感、价值,这种触动内心情感的行为价值本身超出图片审美语言的价值。

因此,摄影艺术如同其他门类艺术一样,是摄影师世界观、价值观的一种表达形式,于同文字之于作家,音律之于歌者一样,摄影,是用镜头、胶片去发现美的事情,去记录感动你的故事,去表达你对事物的观看、观察和态度,是另一种形态的语言。

在我看来,摄影不仅仅是表现美学意义的一种艺术种类,它作为当代艺术的一种形态,更具有当代性、批判性和先锋性,它不仅仅是止于去发现美,更具有触动社会矛盾和敏感事件的作用与能力,摄影较其他门类的艺术,则具有更大的能量和功能。

20世纪的世界摄影史上,许多世界级的摄影大师,都是通过自己的摄影作品改变世界,如富兰克、萨尔加多等等,一张照片可以改变一场选举,也可以终止一场战争。

当科技和时代的进步让摄影技术更加简单和容易掌控,当社会的发展进步让更多的人能接触文化艺术,当社会的富裕使得专业的摄影器材成为人们生活的标配,摄影便像一股洪流席卷当今中国,而我们可能更加需要为摄影准备的不是越来越昂贵的设备,不是漫无目的的按动快门,是去沉淀内心的价值和对于事物、现象的深度观察,来阐述我们的发现,隐含我们的态度。

佛家说:你所看到的是你想看到的,你所听到的是你想听到的。观众可以从每一幅摄影作品中看到摄影者的内心世界,他对美学规则的理解,他对摄影语言的运用,他的喜怒哀乐,他的忧郁与激情,他的愤恨与悲哀。

摄影不仅仅是客观的记录,也不仅仅是局外者的观察,摄影者的摄影行为同样有他的观点和角度,这些都是超出客观的事实存在,在这个基础上,也可以认为,摄影其实还存在创造“美”的功能,所谓客观的场景,只不过是符合拍摄者的价值取向,或者触动你按动快门的欲望,事实上共同参与了拍摄者的观点表达。

必须经过长时间,五年、十年,甚至更长的痛苦的沉淀、徘徊、思考的过程后,可能我们才会恍然顿悟,自己的摄影都说些什么?谁听见了?听清楚了吗?是否是你想表达的意思,最重要的是,我们想说的是什么?原来,这才是行动的最初原点,回到重新出发的地方。

遗憾的是,在当今的意识形态和语境中,只有花团锦簇,繁花似锦,一派繁荣,千古盛世的景象。那些偎躯在阴暗中的贫困、艰难和不公,那些本应该被歌颂的真诚、信仰、道德,那些底层的,真实的,鲜活的人们,却被忽略和选择性遗忘,镜头中展现的只有宏大的场景,绚丽的色彩,高大上的世界。

当基础美学和摄影技巧已足以支撑摄影者对技术的需求后,人们渐渐开始追求更加极致的画面感、艺术感,寻找知识储量中体现艺术的各种意境和场景,来对比自己的“创作”成果,也开始思索,画面所传递的故事和意义。

摄影作为一种艺术形态,必须保留他的独立性和表达的自由,也只有这样才能促进社会发展和进步,摄影术诞生于十九世纪,摄影术较绘画、雕塑和其它传统艺术形态,可谓是一门新的艺术种类,它既有绘画雕塑的美学共性,也具有当代艺术的当代性、先锋性和实验性,所以,摄影也常常参与到某种综合性艺术表达中来,共同承担一种时代语境下的思想呈现,也拓宽了摄影的思维,十分有意思。

当摄影的概念变得丰富、范畴更广,摄影的作用和呈现结果便有更多的可能性,这种摄影的当代性凸显,也让摄影界眼前一亮,更多年轻的摄影人进行多元知识结构的探索,让摄影多了许多思考,但客观地看,摄影也变得不像是摄影了。

而作为传统影像表现的坚守者,我既愿意从影响主题性表达上去追寻想要表达的东西,也愿意了解当代价值与影像的结合,当然,我也更愿意回归到影像本身的直观表达中来,本期投送的《守望》系列摄影作品,就是一次完全的传统影像回归,在四年多时间,多达十多次的拍摄中,我采用8x10英寸大画幅相机、彩色负片、传统暗房银盐手工原始影像以及现场布景等隆重的形式,来表现贵州少数民族的文化符号,从服饰、银饰到非物质文化遗产传承,从生活环境到侗族大歌,表达我对于民族文化的敬畏和尊重。

他们中,没有任何人曾经被这样认真、严肃地对待过,或者成为一种艺术形式的模特,更没有系统性、大规模地从人类学和肖像角度展现出来,而大画幅影像拍摄从技术上和行为上都以尊重的态度进入,不仅仅是想在文献性维度呈现黔东南民族的文化特质,也希望带给观众纯粹的影像感受。

摄影师刘怡秋佳作赏析...

摄影师刘怡秋佳作赏析...